アスリートの皆さん、パフォーマンスの壁を打ち破る新たな食事戦略として「糖質制限」に興味はありませんか?この記事では、糖質制限がアスリートにもたらす可能性を科学的根拠に基づき解説。ケトン体代謝を効率的に活用し、持久力向上や体脂肪燃焼を促す具体的な食事術を、献立例やPFCバランスの設計、トレーニング状況に応じた調整法まで網羅的にご紹介します。栄養不足や体調不良を防ぎ、安全にパフォーマンスを最大化するための実践ガイドとして、専門家との連携の重要性もお伝えします。

1. アスリートの新たな選択肢 糖質制限の可能性

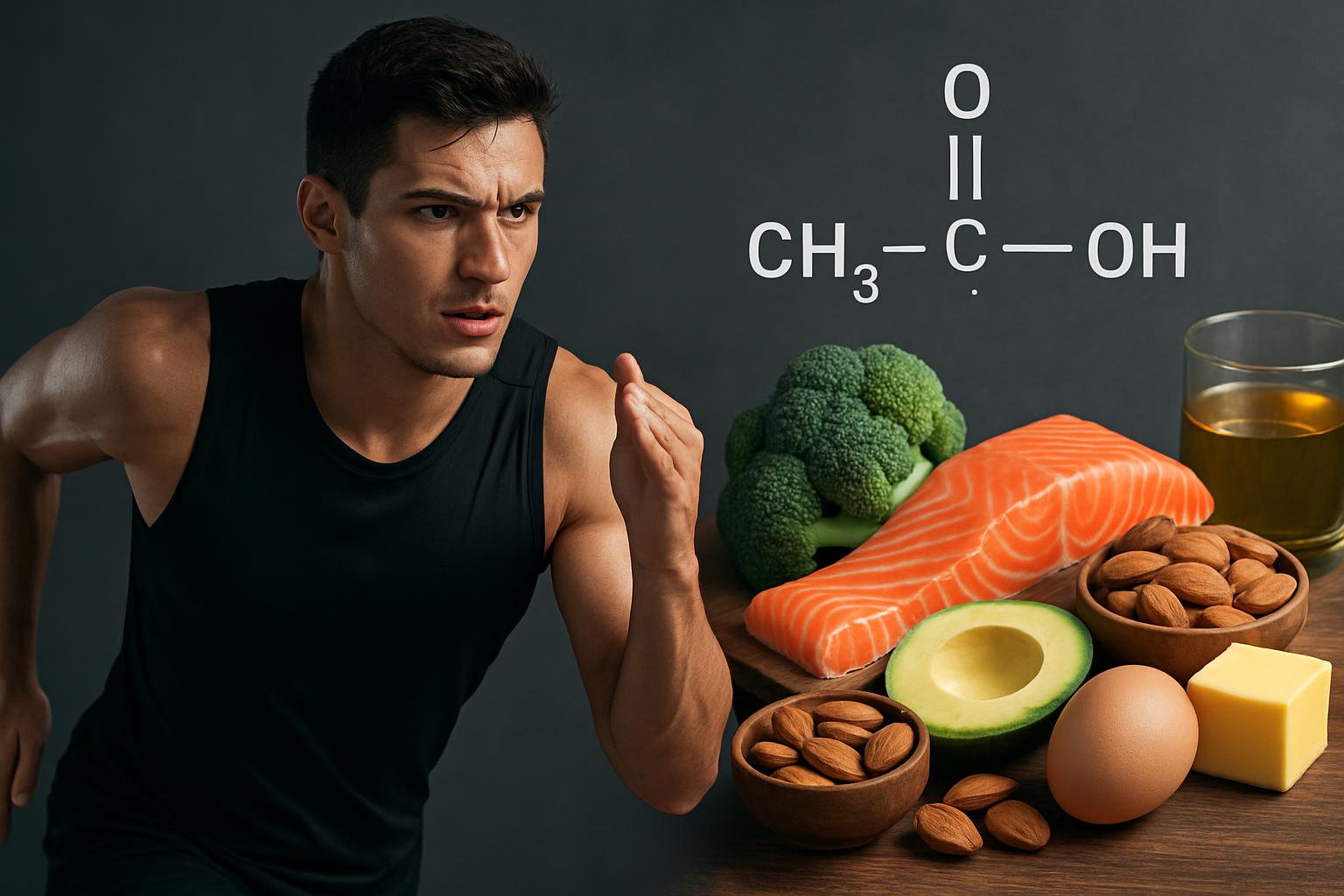

1.1 アスリートが糖質制限に期待すること

アスリートが糖質制限に注目する背景には、従来の高糖質食とは異なるパフォーマンス向上への期待があります。主な期待としては、体脂肪の効率的な減少による体重管理と、それに伴う運動効率の向上です。また、血糖値の急激な変動を抑えることで、集中力の持続やエネルギー切れの防止、さらには慢性的な炎症の抑制による疲労回復の促進といったメリットも挙げられます。

特に、長時間の持久系競技を行うアスリートにとっては、体内の脂肪を主要なエネルギー源として活用する能力を高めることで、グリコーゲン枯渇によるパフォーマンス低下(ハンガーノック)のリスクを軽減し、安定したエネルギー供給を維持できる可能性が魅力となります。

1.2 糖質制限の科学的根拠とアスリートへの適用

糖質制限は、摂取する糖質量を極端に制限することで、体がブドウ糖ではなく脂肪を分解して生成される「ケトン体」を主要なエネルギー源として利用する状態(ケトーシス)に誘導する食事法です。この代謝経路の変化が、アスリートの身体に様々な影響をもたらします。

1.2.1 ケトン体代謝のメリット

ケトン体代謝は、アスリートのパフォーマンス向上に寄与する複数のメリットを持つとされています。特に、体脂肪を効率的にエネルギーに変換できる能力は、持久系アスリートにとって大きな利点となり得ます。

| メリット | アスリートへの影響 |

|---|---|

| 脂肪燃焼効率の向上 | 体脂肪を主要エネルギー源とすることで、体内の脂肪貯蔵を最大限に活用し、グリコーゲン枯渇を遅らせる。特に長時間の運動で有効。 |

| 血糖値の安定 | 糖質の摂取を抑えることで血糖値の急激な上昇・下降を防ぎ、インスリンスパイクを抑制。集中力の維持やエネルギーレベルの安定に寄与。 |

| 脳機能への好影響 | ケトン体は脳の主要なエネルギー源としても利用され、集中力や認知機能の向上に役立つ可能性がある。 |

| 抗炎症作用 | ケトン体には抗炎症作用があることが示唆されており、トレーニングによる身体の炎症を抑制し、リカバリーを促進する可能性。 |

| 持久力向上への期待 | 体脂肪という豊富なエネルギー源を効率的に利用できるようになることで、持久系競技におけるパフォーマンスの向上に繋がる可能性。 |

1.2.2 デメリットとその克服方法

一方で、アスリートが糖質制限を導入する際には、いくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを理解し、適切な対策を講じることが安全かつ効果的な実践には不可欠です。

| デメリット | 克服方法 | |

|---|---|---|

| ケトフルー(導入期の体調不良) | 糖質制限開始初期に起こる頭痛、倦怠感、吐き気など。水分と電解質(ナトリウム、カリウム、マグネシウム)を十分に補給する。段階的に糖質を減らすことで症状を軽減できる場合もある。 | |

| 高強度運動時のパフォーマンス低下 | 短時間で高出力を要する運動では、糖質が主要なエネルギー源となるため、糖質制限中はパフォーマンスが低下する可能性がある。 | 戦略的な糖質摂取(ターゲットケトジェニックダイエット:TCD、サイクリカルケトジェニックダイエット:CKD)を導入し、トレーニング前後に限定的に糖質を摂取する。MCTオイルなどのケトン体生成を促す脂質を活用する。 |

| 栄養素の偏り・不足 | 特定の食品群を制限することで、ビタミン、ミネラル、食物繊維などの必須栄養素が不足するリスクがある。 | 多様な低糖質野菜、きのこ、海藻類を積極的に摂取し、良質なタンパク源や健康的な脂質源からバランスよく栄養を摂る。必要に応じてサプリメントで補う。 |

| 食事準備の手間 | 加工食品や外食に頼りにくくなるため、自炊の機会が増え、献立や調理に手間がかかることがある。 | 週末に作り置きをする、手軽に調理できる低糖質レシピを活用する、シンプルな食材の組み合わせを工夫するなど、効率的な食事管理を心がける。 |

| 社会的な食事の制約 | 外食や会食時にメニューの選択肢が限られ、人間関係に影響が出る可能性。 | 事前にメニューを調べたり、お店に相談したりする。柔軟な考え方を持ち、時には緩やかな糖質制限を適用するなど、ストレスなく継続できる方法を見つける。 |

【関連】亜鉛サプリメントの効果とは?あなたの体が変わる正しい摂り方と選び方

2. アスリートのための糖質制限 食事の基本ルール

糖質制限をアスリートが実践する上で、パフォーマンス維持・向上のための食事の基本原則を理解することは不可欠です。単に糖質をカットするのではなく、必須栄養素の確保と適切なPFC(タンパク質、脂質、炭水化物)バランスが、アスリートの体作りと競技力向上に大きく影響します。

2.1 適切な糖質量とPFCバランスの設計

糖質制限は、ただ糖質を減らすだけではなく、個々のアスリートの活動量や目標に応じた糖質量と、それに合わせたタンパク質(Protein)、脂質(Fat)、炭水化物(Carbohydrate)のバランス(PFCバランス)を適切に設計することが不可欠です。

2.1.1 個々のアスリートに合わせた糖質量の設定

アスリートの糖質摂取量は、競技の種類、トレーニング強度、体重、体脂肪率、そして目標とする体組成によって大きく異なります。一般的な糖質制限では1日20~50g程度が目安とされますが、アスリートの場合はパフォーマンス維持のため、さらに柔軟な調整が必要です。

例えば、厳格なケトジェニックダイエットを実践する場合は1日20g以下を目指しますが、より緩やかな低糖質食では50~100g程度に設定することもあります。特に、高強度のトレーニングを行う日や競技前には、一時的に糖質摂取量を増やす「ターゲット型糖質制限」や、トレーニングの負荷に応じて糖質量を調整する「サイクリカルケトジェニックダイエット」といった手法も有効です。自身の体調やパフォーマンスの変化を注意深く観察し、専門家と相談しながら最適な糖質量を見つけることが重要です。

2.1.2 高タンパク質・高脂質食のポイント

糖質制限下では、不足するエネルギーを補うため、タンパク質と脂質の摂取が非常に重要になります。タンパク質は筋肉の合成と修復に不可欠であり、アスリートにとっては体重1kgあたり1.5~2.5g程度の摂取が推奨されます。特にトレーニング後は、速やかにタンパク質を補給することで筋肉の分解を抑制し、回復を促進します。

脂質は、糖質制限における主要なエネルギー源となります。良質な脂質を十分に摂取することで、安定したエネルギー供給が可能となり、満腹感も得やすくなります。ただし、脂質の種類にも注意が必要で、飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸をバランス良く摂取することが健康維持とパフォーマンス向上に繋がります。特に、中鎖脂肪酸(MCT)はケトン体生成を促進しやすく、素早いエネルギー源として活用できます。

2.2 必須栄養素を確保する食材選び

糖質制限を実践する上で、特定の栄養素が不足しないよう、多様な食材から必須栄養素を確保することが極めて重要です。特にビタミン、ミネラル、食物繊維は、体の機能を正常に保ち、パフォーマンスを最大化するために不可欠です。

2.2.1 良質なタンパク源の種類

筋肉の維持・増強、そして体の修復に必要なタンパク質は、様々な食材からバランス良く摂取しましょう。動物性タンパク質はアミノ酸スコアが高く、植物性タンパク質は食物繊維も豊富です。

| 種類 | 具体的な食材例 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 肉類 | 鶏むね肉、ささみ、牛肉(赤身)、豚肉(赤身)、ラム肉 | 必須アミノ酸が豊富で、鉄分や亜鉛も摂取可能です。 |

| 魚介類 | サケ、サバ、マグロ、イワシ、エビ、イカ | 良質なタンパク質に加え、オメガ3脂肪酸(DHA, EPA)も豊富に含まれます。 |

| 卵 | 鶏卵 | 「完全栄養食品」と呼ばれ、全ての必須アミノ酸をバランス良く含むほか、ビタミンやミネラルも豊富です。 |

| 乳製品 | チーズ、無糖ヨーグルト、カッテージチーズ | カルシウムが豊富で、腸内環境を整えるプロバイオティクスを含むものもあります。 |

| 大豆製品 | 豆腐、納豆、厚揚げ、油揚げ | 植物性タンパク質の代表格で、イソフラボンや食物繊維も摂取可能です。 |

2.2.2 健康的な脂質の摂取源

脂質は主要なエネルギー源であるだけでなく、ホルモンの生成や細胞膜の構成にも関わる重要な栄養素です。健康的な脂質を意識的に摂取しましょう。

| 種類 | 具体的な食材例 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 植物油 | オリーブオイル、アマニ油、えごま油、MCTオイル | オリーブオイルはオレイン酸、アマニ油・えごま油はオメガ3脂肪酸が豊富です。MCTオイルは素早くエネルギーに変換されます。 |

| ナッツ類・種子類 | アーモンド、くるみ、マカダミアナッツ、チアシード、亜麻仁 | ビタミンE、食物繊維、ミネラルが豊富です。くるみはオメガ3脂肪酸も多く含みます。 |

| アボカド | アボカド | 一価不飽和脂肪酸が豊富で、ビタミンE、カリウム、食物繊維も摂取可能です。 |

| 魚介類 | サケ、サバ、イワシ、マグロ(トロ) | オメガ3脂肪酸(DHA, EPA)が豊富に含まれます。 |

| その他 | バター(グラスフェッド)、ココナッツオイル | 適度な飽和脂肪酸源です。ココナッツオイルは中鎖脂肪酸を含みます。 |

2.2.3 野菜やきのこ、海藻類からのビタミン・ミネラル

糖質制限中でも、ビタミン、ミネラル、食物繊維を豊富に含む野菜、きのこ、海藻類は積極的に摂取すべきです。これらは腸内環境を整え、代謝をサポートし、体調維持に不可欠です。

| 種類 | 具体的な食材例 | 主な栄養素 |

|---|---|---|

| 葉物野菜 | ほうれん草、小松菜、ブロッコリー、カリフラワー、レタス、ケール | ビタミンC、ビタミンK、葉酸、カリウム、マグネシウム、食物繊維が豊富です。 |

| きのこ類 | しいたけ、まいたけ、エリンギ、しめじ | 食物繊維、ビタミンD(しいたけ)、ビタミンB群、ミネラルを含みます。 |

| 海藻類 | わかめ、昆布、のり、もずく | ヨウ素、カルシウム、マグネシウム、食物繊維、フコイダン(もずく)などが摂取できます。 |

| その他 | パプリカ、アスパラガス、きゅうり、ピーマン | ビタミンC、食物繊維、カリウムなどが含まれます。 |

【関連】プロテインの選び方 初心者でも安心!種類と効果を知って理想の体へ近づく道

3. 献立例と実践ガイド アスリートの糖質制限食事

アスリートが糖質制限を実践する上で、最も重要なのが具体的な食事内容です。ここでは、パフォーマンスを維持・向上させるための献立例と、トレーニング状況に応じた食事の調整方法、そして効果的な補食とサプリメントの活用術について詳しく解説します。

3.1 具体的な一日の献立プラン

アスリートの糖質制限では、個々の活動量や目標に応じて糖質量を調整しつつ、高タンパク質・高脂質を基本とします。ここでは、一般的なアスリートを想定した一日の献立例と、手軽に作れるレシピを紹介します。

3.1.1 朝食のバリエーション

朝食は一日のエネルギー源となるため、良質なタンパク質と脂質をしっかり摂取することが重要です。糖質を抑えつつ、満足感のあるメニューを心がけましょう。

| バリエーション | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| ケトジェニックブレックファスト | スクランブルエッグ(卵3個)、ベーコン(2枚)、アボカド(1/2個)、ほうれん草のソテー(MCTオイル使用) | 高脂質・高タンパク質で満腹感が持続。MCTオイルでケトン体生成を促進。 |

| 魚と野菜の和風朝食 | 鮭の塩焼き(一切れ)、納豆(1パック)、豆腐とワカメの味噌汁(具だくさん)、きのこのソテー | オメガ3脂肪酸が豊富な鮭を使用。発酵食品で腸内環境もケア。 |

| 手軽なプロテイン朝食 | プロテインスムージー(低糖質プロテイン、アーモンドミルク、ほうれん草、MCTオイル)、ゆで卵(2個)、チーズ(スライス2枚) | 忙しい朝でも手軽にタンパク質を補給。MCTオイルでエネルギー源を確保。 |

3.1.2 昼食と夕食のバランス

昼食は活動量の多い日中を支え、夕食は疲労回復と筋肉の修復を促す役割があります。どちらもタンパク質をメインに、豊富な野菜と良質な脂質を組み合わせるのが基本です。

| 食事 | 内容例 | バランスのポイント |

|---|---|---|

| 昼食 | 鶏むね肉のグリルサラダ(葉物野菜、アボカド、ナッツ)、オリーブオイルドレッシング | 手軽に準備でき、タンパク質と食物繊維をしっかり摂取。 |

| 昼食 | 豚肉とキャベツの味噌炒め(糖質控えめ味噌使用)、きのこのソテー | 豚肉はビタミンB群が豊富で疲労回復に役立つ。 |

| 夕食 | 牛ステーキ(赤身肉200g)、ブロッコリーとカリフラワーのロースト、バター | 高タンパク質で筋肉修復を促進。カリフラワーライスで満足感も。 |

| 夕食 | サバの味噌煮(糖質控えめ)、ほうれん草のおひたし、豆腐ステーキ | 青魚のオメガ3脂肪酸で抗炎症作用を期待。 |

3.1.3 手軽に作れる低糖質レシピ例

日々の食事を継続するためには、手軽に作れるレシピを知っておくことが大切です。調理時間を短縮しつつ、栄養価の高い低糖質メニューを取り入れましょう。

- 鶏むね肉とブロッコリーのMCTオイル炒め: 鶏むね肉を一口大に切り、ブロッコリーと一緒にMCTオイルで炒める。塩胡椒やハーブで味付け。

- 豚バラ大根の糖質オフバージョン: 豚バラ肉と大根を煮込む際に、みりんや砂糖の使用を控え、醤油とだしをメインに味付け。大根の量を調整するか、こんにゃくで代替することも可能。

- 鮭のアボカドチーズ焼き: 鮭に塩胡椒を振り、スライスしたアボカドとチーズを乗せてオーブンまたは魚焼きグリルで焼く。

- 豆腐ハンバーグ: 鶏ひき肉や豚ひき肉に豆腐を混ぜてかさ増し。つなぎに片栗粉の代わりにサイリウムハスクを使用し、糖質を抑える。

- カリフラワーライスを使ったガパオライス風: 鶏ひき肉とピーマン、パプリカなどを炒め、ナンプラーやオイスターソース(糖質控えめ)で味付け。ご飯の代わりにカリフラワーライスを添える。

3.2 トレーニング状況に応じた食事の調整

アスリートの食事は、トレーニングの内容や強度によって柔軟に調整する必要があります。特に糖質制限中は、エネルギー不足やリカバリーの遅れを防ぐための工夫が求められます。

3.2.1 高強度トレーニング時の食事

高強度トレーニングを行う際は、一時的に糖質を増やす「ターゲットアプローチカーブ(TAC)」や「サイクリカルケトジェニックダイエット(CKD)」といった戦略を検討することもあります。これは、筋肉グリコーゲンを一時的に補充し、パフォーマンスの低下を防ぐためのものです。

- トレーニング前: 消化の良い脂質(MCTオイルなど)や、場合によっては少量の複合糖質(サツマイモ、カボチャなど)を摂取し、即効性のあるエネルギーを確保します。タンパク質も忘れずに。

- トレーニング中: 電解質を含む水分補給が必須です。必要に応じて、BCAA(分岐鎖アミノ酸)やMCTオイルを少量摂取し、エネルギー源として活用します。

- トレーニング後: 速やかにタンパク質(ホエイプロテインなど)を摂取し、筋肉の分解を抑え、合成を促進します。脂質もリカバリーに重要な役割を果たすため、良質な脂質源も取り入れましょう。

3.2.2 リカバリーを早める食事

トレーニング後のリカバリーは、次のパフォーマンスに直結します。抗炎症作用のある食材や、筋肉の修復を助ける栄養素を意識的に摂取しましょう。

- 抗炎症作用のある食材: 青魚(サバ、イワシ)、アボカド、オリーブオイル、ナッツ類など、オメガ3脂肪酸や不飽和脂肪酸が豊富な食品を積極的に取り入れます。

- ビタミン・ミネラル豊富な野菜: 色とりどりの野菜やきのこ、海藻類を豊富に摂取し、抗酸化作用や体内の代謝をサポートするビタミン・ミネラルを補給します。

- 十分なタンパク質摂取: 筋肉の修復と成長にはタンパク質が不可欠です。トレーニング後だけでなく、一日を通して均等に摂取することを心がけましょう。

- 睡眠を促す食材: トリプトファンを含む食材(鶏肉、チーズ、ナッツ)やマグネシウムを含む食材(ナッツ、ほうれん草)を夕食に取り入れることで、良質な睡眠をサポートし、リカバリーを促進します。

3.3 補食とサプリメントの活用術

糖質制限中のアスリートにとって、補食とサプリメントは不足しがちな栄養素を補い、パフォーマンスを維持・向上させるための強力なツールとなります。

3.3.1 効果的な補食のタイミングと内容

補食は、空腹感を抑え、エネルギーレベルを維持し、必要な栄養素をタイムリーに供給するために重要です。特にトレーニング前後や食間に活用しましょう。

| タイミング | 目的 | 内容例 |

|---|---|---|

| トレーニング前(30分~1時間前) | 即効性のあるエネルギー供給 | MCTオイル入りコーヒー、少量のナッツ、チーズ |

| トレーニング後(30分以内) | 筋肉の修復・回復 | ホエイプロテイン、ゆで卵、低糖質プロテインバー |

| 食間 | 空腹感の抑制、栄養補給 | ゆで卵、チーズ、ナッツ類、アボカド、無糖ヨーグルト(高脂質タイプ) |

3.3.2 パフォーマンス向上に役立つサプリメント

糖質制限アスリートが特に活用を検討すべきサプリメントは以下の通りです。

| サプリメント | 主な効果 | 摂取のポイント |

|---|---|---|

| プロテイン | 筋肉合成促進、リカバリー支援 | ホエイ、カゼイン、ソイなど種類がある。トレーニング後やタンパク質不足時に。 |

| BCAA(分岐鎖アミノ酸) | 筋肉分解抑制、疲労軽減 | トレーニング中やトレーニング前後に摂取。 |

| クレアチン | 瞬発力向上、筋力アップ | 高強度トレーニングを行うアスリートに推奨。水やプロテインと混ぜて摂取。 |

| MCTオイル | ケトン体生成促進、即効性エネルギー源 | コーヒーやサラダ、スムージーに混ぜて摂取。少量から始めて徐々に増やす。 |

| オメガ3脂肪酸(魚油) | 抗炎症作用、心血管健康維持 | 食事からの摂取が難しい場合にサプリメントで補う。 |

| 電解質(ナトリウム、カリウム、マグネシウム) | 脱水症状予防、筋肉機能維持 | 糖質制限中は排出されやすいため、特に運動時の水分補給と合わせて意識的に補給。 |

| ビタミンD | 骨の健康維持、免疫機能サポート | 日光浴が不足しがちな場合や冬季に検討。 |

サプリメントはあくまで食事を補完するものであり、基本はバランスの取れた食事から栄養を摂取することが最も重要です。また、自身の体質や目標に合ったものを選ぶため、専門家への相談も推奨されます。

【関連】サプリメントは効果なしと決めつける前に!見極めるための正しい判断方法

4. 糖質制限アスリートが陥りやすい罠と対策

アスリートが糖質制限食を実践する際、その効果を最大限に引き出し、同時に健康リスクを回避するためには、潜在的な落とし穴を理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。自己流での実践は、パフォーマンスの低下や体調不良を招く可能性もあるため、十分な知識と慎重なアプローチが求められます。

4.1 栄養不足と体調不良のサイン

糖質制限食では、特定の食品群を制限するため、意図せず栄養不足に陥ることがあります。特に、食物繊維、特定のビタミン、ミネラルが不足しやすいため、注意が必要です。これらの栄養素の不足は、体調不良やパフォーマンスの低下として現れることがあります。

| 栄養素 | 不足しがちな理由 | 体調不良のサイン | 対策となる食品例 |

|---|---|---|---|

| 食物繊維 | 穀物、果物、豆類の制限 | 便秘、腸内環境の悪化 | アボカド、きのこ類、海藻類、葉物野菜 |

| ビタミンB群 | 全粒穀物、豆類の制限 | 疲労感、集中力低下、神経機能の低下 | 肉類、魚介類、卵、ナッツ類、緑黄色野菜 |

| カリウム | 果物、特定の野菜の制限 | 筋力低下、足のつり、不整脈 | アボカド、ほうれん草、ブロッコリー、ナッツ類 |

| マグネシウム | 全粒穀物、豆類、ナッツ類の制限 | 筋肉の痙攣、不眠、疲労感 | アーモンド、カシューナッツ、ほうれん草、アボカド |

| カルシウム | 乳製品の摂取量不足(場合による) | 骨密度の低下リスク、筋肉の収縮異常 | 小魚、乳製品(低糖質のもの)、葉物野菜(小松菜など) |

また、糖質制限の初期には、体が糖代謝から脂質代謝(ケトン体代謝)に切り替わる過程で、「ケトフルー」と呼ばれる一時的な体調不良が生じることがあります。頭痛、倦怠感、吐き気、集中力の低下などが主な症状ですが、これは体が新しいエネルギー源に適応する過程で起こるものであり、通常は数日から数週間で収まります。しかし、これらのサインが長引く場合や、重度である場合は、食事内容の見直しや専門家への相談が必要です。

4.2 水分・電解質バランスの崩れを防ぐ

糖質制限を開始すると、体内のグリコーゲン貯蔵が減少します。グリコーゲンは水分と結合して貯蔵されているため、グリコーゲンの枯渇と共に体内の水分が排出されやすくなります。これにより、初期の体重減少が見られる一方で、脱水状態に陥りやすくなります。さらに、水分と共にナトリウム、カリウムなどの電解質も排出されやすくなるため、電解質バランスの崩れが起こりやすくなります。

電解質バランスの崩れは、筋肉の痙攣、疲労感、立ちくらみ、頭痛、心臓の動悸といった症状を引き起こし、アスリートのパフォーマンスを著しく低下させるだけでなく、健康上のリスクも高めます。これを防ぐためには、意識的な水分と電解質の補給が不可欠です。

- 十分な水分摂取: のどが渇く前にこまめに水を飲むことを心がけましょう。トレーニング中は特に意識して、通常の水分摂取量よりも多く摂る必要があります。

- 塩分の適切な摂取: 精製された食塩ではなく、ミネラルを含む天然塩を料理に使うなどして、ナトリウムを適切に補給します。ただし、過剰な摂取は避けるべきです。

- カリウム豊富な食品の摂取: アボカド、ほうれん草、ブロッコリー、きのこ類、ナッツ類など、カリウムを多く含む低糖質食品を積極的に食事に取り入れましょう。

- マグネシウム豊富な食品の摂取: アーモンド、カシューナッツ、ほうれん草、アボカドなどはマグネシウムの優れた供給源です。

特に発汗量の多いトレーニング時や暑い環境下では、水分と電解質の喪失が加速するため、スポーツドリンク(低糖質タイプ)や電解質サプリメントの活用も検討すると良いでしょう。ただし、サプリメントの利用は、食事からの摂取を基本とした上で、不足分を補う目的で行うべきです。

4.3 専門家との連携で安全に実践する

アスリートにとって、糖質制限はパフォーマンスに直結する重要な食事戦略であるため、自己判断だけで実践することはリスクが伴います。安全かつ効果的に糖質制限を取り入れるためには、専門家との連携が不可欠です。

4.3.1 医師や管理栄養士のサポート

医師や管理栄養士は、アスリートが糖質制限を安全に実践するための重要なパートナーです。

- 医師: 事前に健康診断を受け、基礎疾患の有無や現在の健康状態を確認することが重要です。特に、腎臓病や糖尿病などの持病がある場合は、糖質制限が適さない場合もあります。医師は、定期的な血液検査を通じて、栄養状態や臓器機能への影響をモニタリングし、必要に応じてアドバイスを提供します。

- 管理栄養士: アスリート個々の運動量、競技特性、体質、目標に応じて、最適な糖質量、PFCバランス、微量栄養素の摂取計画を立ててくれます。具体的な献立例の提案、食材選びのコツ、調理法のアドバイス、トレーニング状況に応じた食事の調整方法など、実践的なサポートを受けることができます。また、体調の変化があった際には、その原因を探り、食事内容の改善策を共に検討してくれます。

これらの専門家と連携することで、栄養不足や体調不良のリスクを最小限に抑え、パフォーマンスの最大化を目指すことが可能になります。

4.3.2 無理のない段階的な導入

急激な糖質制限は、体に大きな負担をかけ、ケトフルーなどの体調不良を悪化させるだけでなく、パフォーマンスの低下を招く可能性もあります。そのため、無理のない段階的な導入が推奨されます。

まずは、加工食品や砂糖、清涼飲料水など、不必要な糖質の摂取を減らすことから始めましょう。次に、主食の量を徐々に減らし、その分、非でんぷん質の野菜、良質なタンパク質、健康的な脂質の摂取を増やしていきます。例えば、白米の一部をカリフラワーライスに置き換えたり、パンの代わりにレタスで具材を巻くなど、小さな変更から始めるのが良いでしょう。

体が新しい食事スタイルに慣れるまでには、数週間から数ヶ月かかることがあります。この期間中、自身の体調やパフォーマンスの変化を注意深く観察し、必要に応じて糖質量や食事内容を調整していくことが重要です。段階的に導入することで、体がケトン体代謝にスムーズに移行し、体調不良のリスクを軽減しながら、持続可能な糖質制限食を確立することができます。

【関連】【BCAA効果的な飲み方】プロが教える!筋肥大・疲労回復を加速させる秘訣

5. まとめ

本記事では、アスリートが糖質制限を実践し、パフォーマンスを最大化するための具体的な食事術と実践ガイドを解説しました。糖質制限は、ケトン体代謝の活用により持久力向上などのメリットが期待できる一方で、栄養不足や体調不良といったデメリットも存在します。個々のアスリートに合わせた適切な糖質量設定、高タンパク質・高脂質食のポイント、必須栄養素の確保が成功の鍵です。安全かつ効果的に取り組むためには、専門家との連携や段階的な導入が不可欠。自身の体と向き合い、正しい知識をもって実践することで、新たなパフォーマンスの可能性を切り開くことができるでしょう。