ランニング初心者の皆さん、走るとすぐに疲れる、膝が痛い、もっと速くなりたいと感じていませんか?この記事では、そんな悩みを解決し、ランニングを心から楽しむための「疲れない!速くなる!」理想のフォームを徹底解説します。正しい姿勢、腕振り、着地、重心移動といった基本要素から、体幹を使った安定した走り方、推進力を生む秘訣まで、初心者でも実践できる具体的な方法とドリルを網羅。怪我のリスクを減らし、効率的で快適なランニングライフを実現するための全てがここにあります。

1. 理想のランニングフォームを構成する5つの要素

ランニングフォームは、ただ走るだけでなく、効率よく、そして快適に走り続けるために非常に重要な要素です。ここでは、初心者の方でも意識しやすいように、理想のランニングフォームを構成する主要な5つの要素を詳しく解説します。

1.1 軸を意識した「姿勢」

ランニングにおける姿勢は、全身のバランスを保ち、地面からの衝撃を適切に分散させるための土台となります。良い姿勢は、無駄な力みをなくし、疲労を軽減し、効率的な重心移動を可能にします。

理想的な姿勢は、頭のてっぺんから足の裏までが一本の軸でつながっているようなイメージです。特に以下のポイントを意識しましょう。

| 要素 | 意識するポイント |

|---|---|

| 目線 | 数メートル先(10~20m程度)の地面を見るように、自然に前を向けます。顎を引きすぎたり、上げすぎたりしないように注意しましょう。 |

| 頭と首 | 頭は体の軸の真上に置き、首は長く保つイメージです。肩に力が入らないようにリラックスさせましょう。 |

| 肩と胸 | 肩はリラックスして下げ、胸は軽く開くようにします。猫背にならないように、しかし反り腰にもならないよう、背筋を自然に伸ばします。 |

| 体幹と骨盤 | お腹を軽く引き締め、体幹を意識します。骨盤は地面と垂直になるニュートラルな位置を保ち、前傾しすぎたり後傾しすぎたりしないようにしましょう。 |

これらのポイントを意識することで、体幹が安定し、ブレの少ない効率的な走りが可能になります。

1.2 リズムを作る「腕振り」

腕振りは、ランニングのリズムを作り、バランスを保ち、推進力を生み出す重要な役割を担っています。腕を適切に振ることで、足の運びもスムーズになり、全身運動としての効率が高まります。

効果的な腕振りには、以下のポイントがあります。

- **肘の角度**: 肘は常に約90度を保ちます。固定するのではなく、リラックスした状態で自然に曲げましょう。

- **振る方向**: 腕は体の中心軸に沿って、前後にまっすぐ振ります。左右にブレたり、必要以上に大きく振ったりしないように注意しましょう。

- **肩甲骨を意識**: 腕を振る際は、肘を後ろに引くような意識で、肩甲骨から動かすイメージを持つと良いでしょう。これにより、体幹との連動性が高まります。

- **手の形**: 手は軽く握り、指先に力を入れすぎないようにします。卵を優しく包むようなイメージが良いでしょう。

- **リラックス**: 肩や腕に力みが入ると、無駄な疲労につながります。常にリラックスした状態を保ちましょう。

腕振りのリズムが、足の回転(ピッチ)にも影響を与え、全体的な走りのテンポを決定します。

1.3 地面を捉える「足の着地」

足の着地は、ランニングにおける衝撃吸収と推進力に直結する最も重要な要素の一つです。適切な着地は、膝や足首への負担を減らし、怪我のリスクを低減します。

初心者におすすめなのは、体の重心の真下、あるいはやや前方に、足の裏全体で着地する「ミッドフット着地」を意識することです。

- **着地位置**: 足が体の前方に伸びすぎず、重心の真下に着地するように意識します。これにより、ブレーキがかかるのを防ぎ、効率的な重心移動につながります。

- **着地の仕方**: かかとから着地する「ヒールストライク」は、ブレーキがかかりやすく、膝への衝撃が大きくなりがちです。つま先から着地する「フォアフット着地」は、推進力は得やすいですが、ふくらはぎへの負担が大きくなります。初心者の方は、足の裏全体で優しく着地する「ミッドフット着地」を意識し、地面からの衝撃を分散させましょう。

- **足の引き上げ**: 着地後は、地面を蹴り出すというよりは、お尻の下に足を引き上げるようなイメージで、素早く次のステップに移ります。

柔らかく、そして素早い着地と引き上げを意識することで、地面からの反発を効率的に利用し、次の一歩へとつなげることができます。

1.4 前へ進む「重心移動」

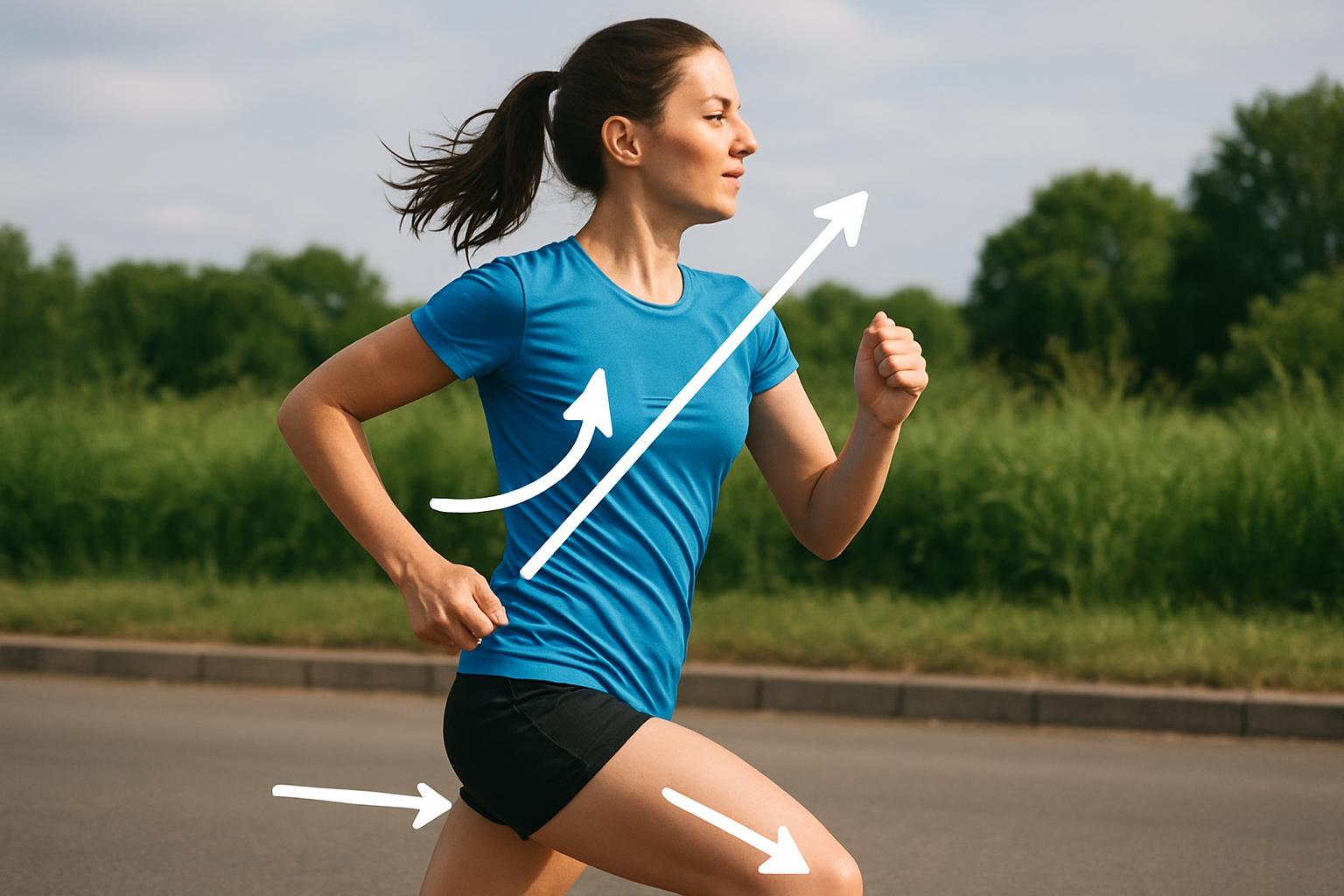

ランニングは、前に進む運動です。この推進力を生み出すのが、効率的な重心移動です。重心移動は、ただ足を前に出すだけでなく、体全体を使って自然に前へ「倒れる」感覚が重要になります。

理想的な重心移動のポイントは以下の通りです。

- **自然な前傾**: 姿勢の項目で述べた「軸」を保ちながら、足首から体全体を一本の棒のようにして、わずかに前傾します。無理に腰から曲げたり、背中を丸めたりしないように注意しましょう。

- **重力の利用**: このわずかな前傾により、重力が自然に体を前に引っ張ってくれる感覚を得られます。この「倒れる」力を利用して、足を前に出すのではなく、自然と足が前に出るように意識します。

- **骨盤からの動き**: 骨盤がランニングの中心であり、ここから動きが始まるイメージを持つと、よりスムーズな重心移動が可能です。骨盤が前に出ることで、自然と足がついてくるような感覚です。

無理なく、しかし確実に前へ進むための重心移動をマスターすることで、無駄な筋力を使わずに長距離を走れるようになります。

1.5 呼吸とリラックス

ランニング中に疲れを感じやすい原因の一つに、呼吸の乱れや全身の力みがあります。効率的な呼吸と全身のリラックスは、快適なランニングを継続するために不可欠な要素です。

1.5.1 呼吸法

- **腹式呼吸**: 胸で浅く呼吸するのではなく、お腹を使って深く呼吸する「腹式呼吸」を意識しましょう。息を吸うときにお腹を膨らませ、吐くときにお腹をへこませるイメージです。これにより、より多くの酸素を体に取り込み、二酸化炭素を効率よく排出できます。

- **リズム**: 走りのリズムに合わせて、一定の呼吸パターンを見つけましょう。例えば、「吸って、吸って、吐いて、吐いて」のようなリズムを意識すると、呼吸が安定しやすくなります。

1.5.2 リラックス

- **全身の脱力**: 肩、首、顎、顔、手など、ランニング中に力みがちな部位は意識的にリラックスさせましょう。特に肩が上がったり、顎が突き出たりしないように注意します。

- **無駄な力みは疲労の元**: 力みは、筋肉の無駄な収縮を引き起こし、酸素消費量を増やし、疲労を早めます。常に全身を「ふんわり」と軽く保つイメージで走ることを心がけましょう。

深い呼吸と全身のリラックスは、心肺機能の向上だけでなく、精神的な安定にもつながり、ランニングをより長く、より快適に楽しむための重要なスキルとなります。

【関連】夏ランニングで熱中症を予防!水分補給・服装・時間帯の鉄則とコツ

2. 疲れないランニングフォームを身につける方法

ランニングを始めたばかりの初心者が、最も直面しやすい課題の一つが「疲労」です。せっかく走り始めても、すぐに疲れてしまっては継続が難しくなります。ここでは、無駄なエネルギー消費を抑え、効率的に走ることで、長時間でも快適に走り続けられるフォームの秘訣をご紹介します。

2.1 力みのない自然な走りをマスターする

ランニング中の「力み」は、無駄なエネルギーを消費し、筋肉の早期疲労や痛みにつながります。特に初心者は、頑張ろうとするあまり全身に力が入ってしまいがちです。リラックスした自然なフォームを身につけることが、疲労軽減の第一歩となります。

2.1.1 ランニング中に力みが入りやすい箇所と改善ポイント

| 部位 | 力みが入りやすい状態 | 改善ポイント(リラックスの意識) |

|---|---|---|

| 肩・首 | 肩が上がり、首がすくんでいる | 肩を下げ、少し後ろに引くイメージでリラックス。肩甲骨を意識して動かすことで、腕振りがスムーズになります。 |

| 腕・手 | 肘が伸びきり、拳を固く握っている | 肘を軽く曲げ、力を抜いて自然に振る。手は卵を優しく包むように軽く握り、指先に力を入れすぎないようにします。 |

| 顔・口元 | 歯を食いしばり、眉間にしわが寄っている | 口元を緩め、軽く開ける。表情筋もリラックスさせることで、全身の緊張が和らぎます。 |

| 足・ふくらはぎ | 足裏全体やふくらはぎに力が入りすぎている | 地面に優しく着地し、足裏全体で衝撃を吸収するイメージ。ふくらはぎの力を抜き、太ももやお尻の大きな筋肉を使う意識を持つと、より効率的です。 |

これらのポイントを意識しながら、まずはウォーキングや軽いジョギングで自分の体に力みがないかチェックしてみましょう。呼吸も深く、規則的に行うことで、全身のリラックスを促し、無駄なエネルギー消費を抑えることができます。

2.2 体幹を使った安定した走り方

ランニングにおいて、体幹(お腹周りや背中、骨盤周辺の筋肉)は、体の軸を安定させ、ブレのない効率的な走りをする上で非常に重要です。体幹が不安定だと、上半身や下半身の動きがバラバラになり、無駄なエネルギーを消費して疲労しやすくなります。

2.2.1 体幹の意識で得られる疲労軽減効果

| 体幹を意識するポイント | 得られる疲労軽減効果 |

|---|---|

| 骨盤を立てる | 背骨が自然なS字カーブを保ち、正しい姿勢を維持しやすくなる。腰への負担が減り、疲労蓄積を防ぎます。 |

| お腹を引き締める(ドローイン) | 体幹が安定し、上半身の左右や前後のブレが抑制される。推進力が効率的に伝わり、無駄な動きが減ります。 |

| 体の軸を意識する | 体の中心線が明確になり、左右のバランスが保たれる。一歩一歩の安定性が増し、転倒のリスクも低減します。 |

| 腹筋と背筋のバランス | 長時間良い姿勢を保ちやすくなり、特定の筋肉に過度な負担がかかるのを防ぎます。結果として全身の疲労を遅らせることができます。 |

体幹を意識するとは、決してガチガチに固めることではありません。お腹の奥にあるインナーマッスルを使い、しなやかに体を支えるイメージです。普段から座っている時や立っている時にも、軽くお腹を引き締める意識(ドローイン)を持つことで、ランニング中も体幹が自然と使えるようになっていきます。

2.3 着地時の衝撃を和らげるコツ

ランニングは、着地のたびに体重の約2~3倍もの衝撃が足や膝、腰にかかると言われています。この衝撃を効率的に吸収し、和らげることは、疲労軽減だけでなく、怪我の予防にも直結します。初心者でも実践しやすい着地時のコツを身につけましょう。

2.3.1 疲労を軽減する着地のポイント

| ポイント | 具体的な意識と効果 |

|---|---|

| 着地位置 | 体の真下、またはやや前方に着地する意識を持つ。かかとからではなく、足裏全体(ミッドフット)で優しく接地することで、衝撃が一点に集中せず分散されやすくなります。 |

| 膝のクッション | 着地時に膝を軽く曲げ、バネのように衝撃を吸収する。膝が伸びきった状態で着地すると、直接的な衝撃が大きく、関節への負担や疲労につながりやすくなります。 |

| 足裏全体での接地 | かかと着地は衝撃が集中しやすく、フォアフット着地はふくらはぎへの負担が大きい傾向があります。初心者は足裏全体で優しく地面を捉えるミッドフット着地を目指すと、バランス良く衝撃を分散できます。 |

| ピッチ(歩数)の調整 | 一歩一歩を大きくするよりも、小刻みに多くの歩数(ピッチを上げる)で走ることで、一歩あたりの衝撃を減らし、疲労を軽減できます。一般的に、ピッチは1分間に170~180歩が理想とされています。 |

| 接地時間 | 地面に足が触れている時間を短くする意識を持つ。地面からの反発を素早く利用することで、効率的に前へ進み、足への負担と疲労を抑えることができます。 |

これらの着地のコツは、いきなり完璧にマスターする必要はありません。まずは「優しく着地する」「膝を柔らかく使う」といった意識から始めてみましょう。特に、アスファルトなどの硬い路面で走る際は、より一層の注意が必要です。足元に意識を向け、地面との対話を楽しみながら、自分にとって最も快適で疲れない着地方法を見つけてください。

【関連】ランニングで呼吸が苦しいを解決!今日からできる改善法で楽々完走

3. 速くなるランニングフォームの秘訣

ランニングの効率とスピードを高めるためには、体の使い方を最適化し、推進力を最大限に引き出すフォームを習得することが重要です。ここでは、疲れないフォームを土台として、さらに速く走るための具体的な秘訣を解説します。

3.1 推進力を高める腕の振り方

腕振りは、単にバランスを保つだけでなく、全身の推進力を生み出す重要な要素です。正しい腕振りをマスターすることで、足の動きと連動し、より少ない力で効率的に前へ進むことができます。

| 要素 | ポイント | 効果 |

|---|---|---|

| 肘の角度 | おおよそ90度をキープし、固定しすぎない | 効率的な振り幅を確保し、エネルギーロスを減らす |

| 振る方向 | 肩甲骨を意識し、前後にまっすぐ振る(左右にぶらさない) | 体の軸の安定性を保ち、推進力を効率的に伝える |

| 手の形 | 軽く握り、指先に力を入れすぎない(卵を握るイメージ) | 肩や腕の余分な力みをなくし、リラックスした状態を保つ |

| 振りの高さ | 前方では胸の高さまで、後方では腰のあたりまで引く | 大きな推進力を生み出し、ピッチとストライドの調整を助ける |

腕を振る際は、肩に力が入りすぎないよう注意し、肩甲骨から動かすイメージを持つと良いでしょう。腕の動きが上半身のリズムを作り、足の運びと連動することで、全身で推進力を生み出すことができます。

3.2 地面からの反発を利用する足運び

ランニングにおいて速く走るためには、ただ足を動かすだけでなく、地面から得られる反発力を最大限に活用することが重要です。地面からの反発を効果的に利用することで、少ないエネルギーで効率的に前へ進むことができます。

3.2.1 着地の意識

着地は、体の重心の真下、または少し前方に、足の指の付け根(母指球あたり)から行うことを意識しましょう。かかとから着地するとブレーキがかかりやすく、反発を得にくいだけでなく、膝や腰への負担も大きくなります。足裏全体で地面を捉えるイメージを持ち、着地と同時に次の一歩への準備を始めます。

3.2.2 地面を「押す」感覚

着地した足は、地面を後方に「押す」ように意識します。この「押す」動作によって、地面から前方向への反発力が得られます。特に、足首やふくらはぎ、アキレス腱のバネを意識して使うことで、効率的に推進力を生み出すことができます。地面を強く蹴りすぎると、無駄な力みやエネルギー消費につながるため、あくまで地面からの反発を「もらう」ような感覚が大切です。

3.2.3 素早い足の引き上げ

地面からの反発を得たら、素早く足を地面から離し、次の一歩へとつなげます。地面に足が接地している時間を短くすることで、エネルギーロスを減らし、テンポの良い走りを維持できます。この時、太ももの裏側やお尻の筋肉を使って足を後方から引き上げる意識を持つと、よりスムーズな足運びが実現します。

3.3 ピッチとストライドの調整

ランニングの速度は、「ピッチ(1分間あたりの歩数)」と「ストライド(1歩あたりの歩幅)」の掛け算で決まります。速く走るためには、この二つの要素をバランス良く調整することが不可欠です。自分の体格や走る状況に合わせて、最適なピッチとストライドを見つけることが、効率的で速いランニングフォームへの鍵となります。

| 要素 | 説明 | 速く走るためのポイント |

|---|---|---|

| ピッチ(歩数) | 1分間あたりの足の回転数 | 速いピッチは、地面との接地時間を短くし、エネルギーロスを減らす。目安は180歩/分以上と言われるが、無理なくテンポを上げる意識が重要。 |

| ストライド(歩幅) | 1歩あたりの進む距離 | 無理に広げすぎると、かかと着地やブレーキ動作につながりやすい。地面からの反発を最大限に利用し、自然な推進力で伸びるストライドを目指す。 |

3.3.1 理想的なバランスを見つける

一般的に、速いランナーは高いピッチと適切なストライドを両立させています。初心者の場合、まずはピッチを意識して高めることから始めるのがおすすめです。ピッチを高めることで、自然と地面との接地時間が短くなり、足への負担も軽減されやすくなります。

ストライドを伸ばす際は、無理に足を前に投げ出すのではなく、地面からの反発を活かし、体の後ろでしっかりと地面を押し出すことで自然と歩幅が伸びる感覚を意識しましょう。腕振りや重心移動と連動させることで、効率的にストライドを伸ばすことができます。

ランニングウォッチなどでピッチを計測しながら、自分が最も楽に、かつ効率的に走れるピッチとストライドのバランスを探してみてください。上り坂ではピッチを上げてストライドを短く、下り坂ではストライドを伸ばしてピッチを抑えるなど、状況に応じた調整も速く走るためのテクニックの一つです。

【関連】ランニングの足首の痛み、放置は危険!今すぐ試せる改善ストレッチ&予防法

4. 初心者でもできるランニングフォーム改善ドリル

ランニングフォームの改善は、いきなり走り込むよりも、基本的な動作を意識したドリルから始めるのが効果的です。ここでは、初心者の方でも安全に取り組め、着実にフォームを向上させられるドリルをご紹介します。

4.1 ウォーキングから始めるフォームチェック

ランニングフォームの基礎は、実はウォーキングの中に隠されています。歩く動作を通じて、理想の姿勢や体の使い方を意識することで、ランニングへの移行がスムーズになります。力まず、自然な体の動きをマスターしましょう。

4.1.1 ウォーキングドリル

以下のドリルを意識しながら、普段のウォーキングに取り入れてみましょう。

| ドリル名 | 目的 | やり方 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 姿勢意識ウォーキング | 軸を意識した正しい姿勢の習得 | 背筋を伸ばし、視線はまっすぐ前方(10~20m先)を見る。肩の力を抜き、顎を軽く引く。 | 頭のてっぺんから一本の糸で引っ張られているようなイメージを持つ。体が左右に揺れないように意識する。 |

| 腕振り意識ウォーキング | リズムと推進力を生む腕振りの習得 | 肘を軽く曲げ(約90度)、肩甲骨から腕を前後に振る。 | 腕の力で振るのではなく、肩甲骨を意識して自然な振り幅で行う。指先は軽く握るか、卵を持つように優しく。 |

| 足裏着地意識ウォーキング | 地面からの衝撃を和らげる着地の習得 | かかとからではなく、足裏全体で優しく地面を捉えるように着地する。 | 足音を立てないように、そっと着地する意識を持つ。着地した足はすぐに地面を離すイメージ。 |

| 重心移動意識ウォーキング | スムーズな体重移動と推進力の習得 | 地面を蹴るのではなく、骨盤をやや前傾させ、体が自然に前に倒れる力を利用して歩く。 | おへそから前に進むようなイメージ。足は体の真下に着地させ、後ろ足で地面を軽く押すように。 |

4.2 階段を使った足運び練習

階段は、ランニングに必要な「足の引き上げ」「着地」「重心移動」「ピッチ(歩数)」といった要素を効率的に鍛えることができる優れたツールです。安全に注意しながら、様々な方法で取り組んでみましょう。

4.2.1 階段ドリル

階段を利用したドリルで、ランニングフォームの改善を目指します。

| ドリル名 | 目的 | やり方 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 階段一段飛ばし上り | 足の引き上げと重心移動の練習 | 階段を一段飛ばしでゆっくり上る。前足の着地と同時に、後ろ足を素早く引き上げる意識を持つ。 | 股関節をしっかり使い、ももを高く上げることを意識する。着地は足裏全体で優しく。 |

| 階段二段飛ばし上り | 推進力の向上と大きなストライドの練習 | 階段を二段飛ばしで上る。一段飛ばしよりもさらに大きな動作で、力強く地面を捉える。 | 腕振りも大きく使い、全身で推進力を生み出す意識を持つ。バランスを崩さないよう注意。 |

| 階段下り(衝撃吸収) | 着地時の衝撃吸収と重心コントロールの練習 | 階段を一段ずつ、または二段ずつゆっくりと下る。着地時は膝を軽く曲げ、衝撃を吸収する。 | 足音を立てないように、足裏全体で着地する。重心を低く保ち、体が前に倒れすぎないように注意。 |

| 速いピッチでの階段上り下り | ピッチの向上とリズム感の習得 | 一段ずつ、できるだけ速いピッチで階段を上り下りする。 | 足の回転を意識し、短い時間で素早く地面から足を離す。腕振りも連動させてリズムを作る。 |

4.3 ランニング前のストレッチと動的ドリル

ランニング前に適切な準備運動を行うことは、怪我の予防だけでなく、理想のランニングフォームで走るための身体の準備としても非常に重要です。静的ストレッチと動的ドリルの両方をバランス良く取り入れましょう。

4.3.1 ランニング前の準備ドリル

ランニング前に身体を温め、関節の可動域を広げるためのドリルです。

| ドリル名 | 種類 | 目的 | やり方 | ポイント |

|---|---|---|---|---|

| アキレス腱伸ばし(カーフレイズ) | 動的ドリル | ふくらはぎとアキレス腱の柔軟性向上 | 壁などに手をつき、かかとをゆっくり上げ下げする。 | 呼吸を止めず、かかとをしっかり上げきり、ゆっくり下ろす。10~15回繰り返す。 |

| 股関節回し | 動的ドリル | 股関節の可動域拡大とウォーミングアップ | 片足立ちになり、もう片方の足を大きく内外に回す。 | バランスを取りながら、股関節の付け根から大きく回すことを意識する。左右各10回程度。 |

| もも上げ(ニーアップ) | 動的ドリル | 股関節の屈曲、ピッチの向上、体幹の活性化 | その場で足踏みをするように、交互に太ももを高く上げる。腕も連動させて振る。 | 太ももがお腹に近づくように高く上げる。リズミカルに行い、徐々にスピードアップする。20~30秒。 |

| お尻歩き(ヒップウォーク) | 動的ドリル | 股関節周辺の筋肉の活性化、体幹の安定 | 座った状態で、お尻を交互に動かして前後に進む。 | 背筋を伸ばし、お腹に力を入れて行う。股関節の動きを意識する。数メートルを往復。 |

| 腕回し | 動的ドリル | 肩甲骨周りの柔軟性向上、腕振りの準備 | 両腕を前後に大きく回す。前後各10回程度。 | 肩甲骨から動かすことを意識し、大きく滑らかな円を描くように回す。 |

| Aスキップ | 動的ドリル | ランニング動作の習得、推進力の向上 | 軽くスキップしながら、もも上げと腕振りを連動させる。 | 高く跳ぶのではなく、前へ進む推進力を意識する。足裏全体で地面を捉え、すぐに離す。10~20m。 |

これらのドリルは、ランニングフォームの各要素を意識的に改善するためのものです。継続することで、より効率的で快適なランニングフォームが身につくでしょう。焦らず、自分のペースで取り組んでみてください。

【関連】ランニングの便利グッズ20選【初心者から上級者まで】

5. まとめ

ランニングフォームは、初心者にとってランニングを長く楽しく続けるための土台です。今回ご紹介した「姿勢」「腕振り」「着地」「重心移動」といった基本要素を意識し、日々の練習で少しずつ改善していくことで、無駄な力みが減り、驚くほど疲れにくく、そして自然とスピードアップへと繋がります。また、正しいフォームは怪我のリスクを低減し、より快適なランニングライフを実現します。焦らず、今回紹介したドリルなどを活用しながら、あなた自身の理想のフォームを見つけて、ランニングを存分に楽しんでください。